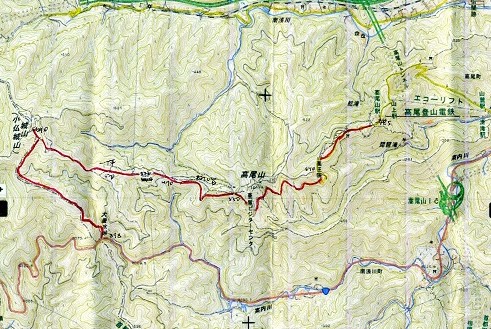

ネットに出ていた地理院地図の部分コピー |

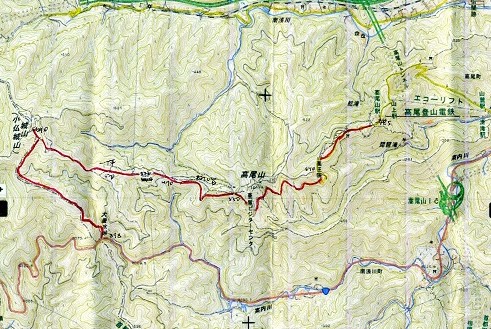

| 2024.5.25 大垂水峠からから城山、高尾巻き道、ケーブル駅 ハイキング記録 |

一昨年は29日に蕾、昨年は28日に散りかけだったので、今年は25日ならベニバナヤマシャクヤクの花を見られるかと思い、同じコースを歩くことにした。

エビネとスズムシソウは終り間近かでも花は幾らか残っていたが、ベニバナヤマシャクヤクは5株とも花びら一つ残っていなかった。ツレサギソウとセッコクは花盛りだった。それぞれの花の咲き方は毎年違っており、出かけるタイミングが難しい。

一日中高曇りで涼しく歩くこと出来たが、所要時間は毎年少しずつ余計にかかるようになっている。この日は疲労感が少なく、足の疲れは残らなかったが、二日後に泳ぎに行ってかなり疲れたから、体全体の疲労は残っていたのだと思う。

ネットに出ていた地理院地図の部分コピー |

参加者 1人(88歳)

コースと時間

2024.05.25(土) 相模湖駅―大垂水峠―城山―高尾巻道―薬王院―ケーブル駅 曇り

相模湖駅(8:13〜 8:39)―大垂水峠 398M 8:56―ベンチ、シャツ脱ぐ(9:49〜10:00)―城山(10:32〜10:37)

―花探し後城山 670M(11:08〜11:10)―一丁平、昼食 570M(11:43〜12:03)

―もみじ台巻道の東屋(12:41〜12:47)―高尾山下の四分岐 550M 12:59―6号路分岐(13:11〜13:18)

―薬王院トイレ(13:36〜13:39)―ケーブル駅 490M(13:55〜14:07)―清滝駅 14:13―高尾山口駅190M 14:20

行動H 4H59 歩行4H05 休憩54

概況

老化のため血液循環が悪くなって、年々体感温度が変わっており、朝20度もあるのに肌寒く感じられた。この日は一日中高曇りで、気温は上がらず、涼しい感じの中で歩くことが出来た。

大垂水峠から登って行くと、オカタツナミソウ、フタリシズカが咲いていた。花を目当てに同じバスで下車した人は何組もいたが、エビネは終わりに近く、ベニバナヤマシャクヤクの花は二箇所とも完全に終わって花びらも残っていなかった。

登り道で汗をかき、ベンチに着くと、近くにサイハイランが3株見つかった。カッターシャツを脱ぎ、Tシャツとチョッキスタイルになり、家に帰るまで寒さは感じなかった。更に登って行くと、キンランは一株に僅かの花が残っていただけで、目に付いたのはニガナだけだった。

城山に着いて、南側が開けている場所へ行ったが、富士山は見えなかった。山頂近くのベニバナヤマシャクヤクも期待できないので止めようかと思ったが、ラン科の花は花期が長いのでスズムシソウは咲いているかと思い花探しに行った。ベニバナヤマシャクヤクは3株とも完全に終わっていた。スズムシソウの花は幾らか残っていた。

巻き道を歩いて縦走路に出る手前にハルジョオン、オニタビラコ、サイハイラン、コゴメウツギが咲いていた。縦走路では、ヒオウギアヤメ、テイカカズラも見ることが出来た。

一丁平で昼食を摂った場所のヤマボウシの花は咲き始めたばかりで数は少なかった。もみじ台の西から南側の巻き道を歩いて行くと、ウツギ、ガクウツギ、マルバウツギ、ミズキなど、木に咲く白い花が多かった。東屋の近くのツレサギソウは二年続きで花盛りを見ることが出来た。その先にはスイカズラも咲いていた。

大垂水峠から歩きながら、所要時間を去年と比較すると、幾らかづつ余計にかかっており、花探しを終えてから巻き道を歩いたのに、通過時間が10分位遅れていたが、右踝の上が攣って芍薬甘草湯を飲んだ6号路の分岐から障害物のない道に変わると足が動き出し、ケーブル駅に到着したのは去年とほぼ同じ時間。翌日の足に疲れも殆ど残っていなかった。清滝駅のセッコクは盛りであった。

ベニバナヤマシャクヤクの花は終わり |

ラン科サイハイラン、登り道 |

終りに近いエビネ、小仏城山 |

ラン科スズムシソウ、小仏城山 |

蛭ヶ岳と大室山のみ、富士は見えず |

ラン科ツレサギソウ、もみじ台巻き道 |