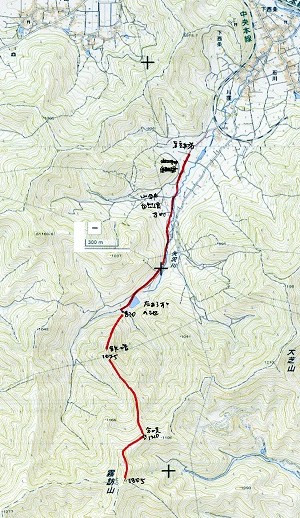

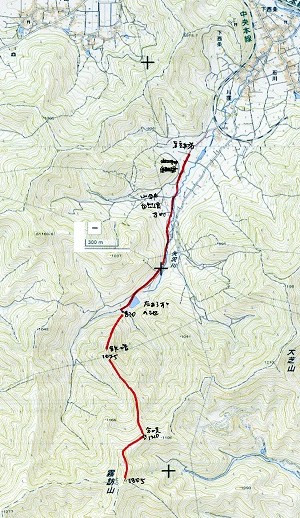

ネットに出ていた二万五千図の部分コピー |

| 2018.5.9霧訪山、 5.10霧ヶ峰 ハイキング記録 |

塩尻に住むワンゲル仲間が、「宇宙」という山岡記念文化財団の機関誌に永年「霧訪山の麓から」というエッセイ連載していた。このエッセイが1冊の本になったのを記念して、広島の友人が、霧訪山に登って上諏訪に泊まり、次の日は霧ヶ峰という企画を立てた。

9日は朝から雨がひどかったが、集合時間の11時には止んでおり、塩尻側から霧訪山を往復した。新緑とミツバツツジ、ヤマツツジが鮮やかで、期待したオキナグサはまだ花の形が残っていた。

次の10日は雲が多く、晴れ間の少ない天気だったが、八ヶ岳、南アルプスの一部は見え、八ツと南の間に富士山もみえたから、まずまずの天気だった。2台の車に8人が乗って移動したので、霧ヶ峰は肩から頂上を往復しただけだったが、尖石縄文考古館を見学し、八島ヶ池、諏訪大社下社春宮、万冶の石仏にも寄り、最後は塩尻駅前の蕎麦屋で打ち上げをやり、解散した。

ネットに出ていた二万五千図の部分コピー |

コースと時間

2018.5.9(水) 塩尻駅―山の神自然園駐車場―鉄塔―霧訪山―鉄塔―駐車場―上諏訪 雨のち曇り

参加者 9人(本人82歳)

塩尻(10:29〜11:00)―コンビニ(11:05:〜11:11)―山の神自然園駐車場 800M(11:22〜11:36)

―登山道開始点 830M(12:05〜12:08)―休憩(12:23〜12:25)―鉄塔、昼食 1025M(12:43〜13:14)

―大芝山分岐 1210M 13:52―霧訪山 1305M(14:11〜14:31)―鉄塔 1025M(15:09〜15:21)

―登山道開始点 830M 15:42―駐車場 800M(15:58〜16:11)―上諏訪16:50

行動H 4H22 歩行3H14 休憩1H08

概況

朝から雨が大分降っており、傘をさして家を出た。雨は中央線に乗っているときもひどく、沿線からはごく近い山しか見えなかったが、小淵沢あたりから小止みになり、塩尻に着いた10:30には上がっていた。各地からメンバーの8人が集まり、駅近くのコンビニで弁当を買って霧訪山に向かった。塩尻市の人口は7万人弱、11時ごろの駅前の人通りは少ない。

山の神自然園駐車場に着くと、塩尻の山仲間の一人が待っていてくれた。霧訪山登山を付き合ってくれるというのである。この人は自家製のレタスをぶら下げており、昼食時に食べさせてくれた。

駐車場から登山道の入り口まで林道を歩いて行くと、雨後の矢沢川は水量が多い。霧訪山登山は今回で3回目だが、前の2回は秋だったから、新緑の中を歩く今回は感じが全然違う。林道には、ムラサキケマン、ヤマブキ、ウツギ、マルバスミレ、ニリンソウ、クルマバソウ、ムラサキマムシグサ、ミヤマガマズミ、カキオドシ、クサノオウ、ミヤマキケマンの花を見ることが出来た。ササユリ、イタドリは花をつけていなかった。幹から棘が出ているサイカチの木があった。登山道入り口で出会った人に記念写真を撮ってもらった。

登山道開始点は標高830M、ここから約30分、200Mぐらい登ったところに鉄塔があり、ここで昼食になった。鉄塔からの見晴しは余り利かないが、近くの山の新緑は展望できる。ここまでの登り道に、チゴユリ、キイチゴ、ミツバツツジ、ヤマツツジが咲いていた。

鉄塔から2人が下り、残りの7人が頂上を目指して登った。ミツバツツジ、ヤマツツジの数が多い。白い花の咲く木はミヤマガマズミではないかと思う。大芝山分岐の付近にカタクリの葉が多く、中に花の名残をとどめている株が一つあった。分岐の手前で、イワウチワ、フモトツツジを見つけた。イワウチワの花も名残程度だった。

霧訪山の頂上に着いて、辛うじて花の形が残っていたオキナグサの写真を撮った。霧訪山のオキナグサは有名だが、頂上に少し咲いているだけである。増やそうとしている一画もあったが、数は知れている。霧訪山で多い花はミツバツツジとヤマツツジで、この花の盛りを見られた今回は、花を見るには一番良い季節だったのかもしれない。頂上から松本平の市街地の広がりは見えたが、山は雲に覆われて見えなかった。気温は9度と寒かった。この日、山中で出会った人は10人もいなかったが、そのうちの一人に記念写真を撮ってもらい、山を下った。

登山道開始点から霧訪山の頂上までの標高差は475M、登りの正味時間は90分、下りは59分だった。

駐車場から上諏訪の旅館へ移動し、夜は宴会になった。

登山道入り口で記念写真 |

霧訪山頂上で記念写真 |

スミレ科マルバスミレ、林道 |

アカネ科クルマバソウ、林道 |

マメ科サイカチ、林道 |

山の神、ご神体は大きな岩 |

レンブクソウ科ミヤマガマズミ |

ツツジ科ヤマツツジ、鉄塔付近 |

ツツジ科ミツバツツジ、鉄塔付近 |

イワウメ科イワウチワ、鉄塔の25分先 |

スミレ科フモトスミレ、鉄塔の35分先 |

ユリ科カタクリ、頂上の17分手前 |

キンポウゲ科オキナグサ、霧訪山頂上 |

霧訪山頂上から松本平 |

コースと時間

2018.5.10(木) 上諏訪―尖石縄文考古館―車山肩から車山往復―八島ヶ池―諏訪大社下社春宮―塩尻 雲の多い晴れ

参加者 8人

上諏訪 9:08―尖石縄文考古館(10:13〜10:52)―車山リフト乗り場(11:19〜11:24)―車山肩 1820M(11:33〜11:39)

―車山 1925M(12:24〜12:38)―コロボックル小屋、昼食 1820M(13:32〜14:45)―八島ヶ池 1640M(14:56〜15:22)

―諏訪大社下社春宮(15:54〜16:25)―塩尻(17:01〜18:44)

行動H1H53分 歩行1H39分 休憩14

概況

最初は尖石縄文考古館へ行った。縄文のビーナスや多数の土器は原型に近い形で掘り出されたようである。私は縄文時代を5〜6千年だと記憶しており、1万年も長く続いたのを知らなかった。考古学上の新発見の結果、期間が長くなったのだろう。

次は車山の肩から頂上を往復した。雲の多い天気だったが、八ヶ岳の阿弥陀から権現も甲斐駒仙丈も見え、八ツと南の間に富士山も見えた。車山頂上の気温は5度と低かった。コロボックル小屋でボルシチを食べ、外に出るころには雲もかなり取れ、中央アの山の形もはっきり見えた。花はショウジョウバカマだけだった。

八島ヶ池に寄った後、諏訪大社下社春宮へ行き、塩尻に戻って、駅前の蕎麦屋で打ち上げをし、私は電車で家に帰った。

赤岳、阿弥陀、権現、西岳、車山肩から頂上への道 |

富士山、車山肩から頂上への道 |

甲斐駒、仙丈、車山肩から頂上への道 |

記念写真、車山神社前 |

縄文のビーナス、尖石縄文考古館 |

仮面のビーナス、尖石縄文考古館 |

縄文土器、尖石縄文考古館 |

縄文時代の服装、尖石縄文考古館 |

ユリ科ショウジョウバカマ |

車山肩から車山頂上 |

八島ヶ池、後ろは物見岩の稜線 |

諏訪大社下社春宮 |

万冶(マンジ)の石仏 |