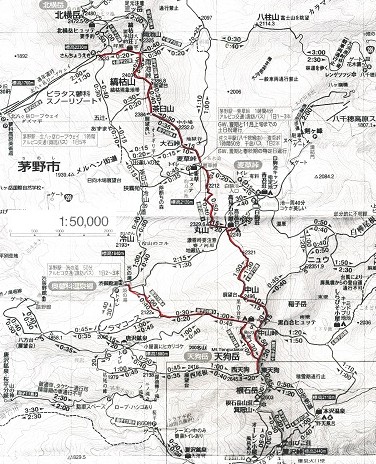

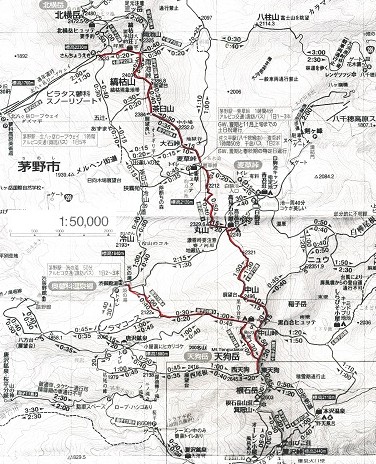

昭文社の2013年「八ヶ岳」の部分コピー |

| 2013.9.20〜21 縞枯山から東天狗岳 縦走記録 |

7月下旬に北八ヶ岳ロープウエイの山頂駅から北横岳、大岳、蓼科山を歩いたので、今回は山頂駅から南方の縞枯山から東天狗岳まで縦走しようと思った。この方向へ縦走するのは58年前にワンゲルの秋の合宿で大岳から赤岳まで歩いて以来で、久しぶりに歩いたらどんな感じだろうと思った。ひっそりとした森の中の溶岩が連続する歩きにくさは相変わらずだが、ロープウエイで坪庭まで上がり、登山道は整備され道標も増え、道幅も広くなり、麦草峠を舗装道路が通過するなど、随分便利になった分だけ、昔の北八ツの印象とは変わっていた。

当日は台風18号が去った後に続いた晴天の四、五日目に当たり、予報に反して五日目の21日が雲一つない快晴で360度の展望を楽しむことができた。山麓で黄色くなった木もあったが、山中の秋色には少し早く、ナナカマド、ゴゼンタチバナの実が赤くなっている程度だった。

渋の湯からのバスの時間が14:49と早く、私の弱くなった脚力で天狗に登ってバスの時間に間に合うかが心配だったが、なんとか10分前に到着できた。

昭文社の2013年「八ヶ岳」の部分コピー |

参加者 2名

概況

台風18号が去って以来晴れの日が続き、この日も良く晴れて小田急線から丹沢、中央線からの茅が岳、甲斐駒、八ヶ岳が少し薄いけれども良く見えた。茅野からバスに乗る人は美濃戸へ向かう方が多かった。

北八ヶ岳ロープウエイの山頂駅の近くで昼食を撮り、雨池峠から縞枯山へ向かって歩く。気温はこの時期にしては高めで、Tシャツの上に夏のチョッキで歩いた。五年前に五辻から登って茶臼山、縞枯山を歩いた時は雨の直後で縞枯山から雨池峠への下りが歩きにくかったが、今回は台風の四日後で道が乾いており、歩きにくさは全くなかった。縞枯山の先に展望台があり、立ち枯れた木の向こうに、赤岳、阿弥陀、奥に南、中央、御嶽、穂高、槍が見えた。まだ山に雲がついておらず、この日はこの展望台からの眺めが一番良かった。

茶臼山の展望台に着いた時は、縞枯山の展望台から45分以上経っており、山に雲がつき始めていた。縞枯、茶臼の展望台は縦走路から5〜10分ぐらい入った所にある。両展望台とも58年前にはなかった。茶臼山から大石峠まではかなり長く、途中の中小場で休憩した。下る途中で大石峠から麦草峠にかけてのだだっぴろい樹海が見えた。58年前のガイドブックにはこの間に踏跡が幾つもあって分かりにくいと書かれてあったが、いまでは分かりにくさは全くない。麦草峠には舗装道路が通っており、車が何台も通過していた。休憩した場所の近くでリンドウを見つけたが、花の数は僅かである。

麦草峠から丸山に向かった。丸山は58年前の縦走の時に麦草峠から白駒池に向かったため通過しておらず、55年前に逆コースを歩いた時も通らなかったので、今回が初めてである。丸山の登りは標高差200M、少し登ってから平らな道を歩き、また登る二段階の登りだった。休まずに一気に登ったが、60分かかり、16:42に道標のある場所に到着したが、頂上はその先で、小さな祠があった。丸山で一息入れて、高見石小屋に着いたのは17:12、二か月前に双子池ヒュッテに着いた時間と変わらなかった。

今日のコースで昭文社の地図の時間通りに歩けたのは、雨池峠までの最初の20分だけだった。縞枯山の登りは地図の時間よりも10分短く、その先は地図の時間2時間20分に対し、3時間20分、二か所の展望台への往復30分を差し引くと2時間50分かかった。大体20%オーバーである。

2013年版の昭文社の地図に出ていた0467の番号に、前日電話して予約しておいたが、小屋に一人でいた若い男の小屋番には伝わっていなかった。17時を過ぎて到着した場合は食事を出せないといわれたが、予約したのだからといって何とか頼み込んで食事を出してもらった。夕食は牛肉の炒め物と湯豆腐だった。この日の宿泊客は私たち二人のほかに50代ぐらいの夫婦二人だけだった。

私は20年前に高見石小屋に泊まったことがあるが、その時に比べ小屋の内部は改装されていた。トイレは相変わらず外だったが、便座は洋式に変わっていた。

高見石小屋の経営者は地元の人だが、体を悪くして茅ヶ崎に住んでおり、0467は茅ヶ崎の電話番号だった。0467は茅ヶ崎か大船の局番なので私は予約するときに高見石小屋の予約はこの電話番号でよいかと訊ねて、良いといわれたのだが、小屋番は携帯に電話してもらいたいといっていた。しかしホームページに出ているのも0467の番号だけである。携帯の番号は、090−3215−0135であるが、これは弁当の予約に変更がある場合、茅野からかけてもらいたいとのことで聞いたものである。

食後歯を磨きに外へ出ると十六夜の月が出て明るかったが、気温は低く、寒さで震えてしまい、慌てて部屋に戻って布団にもぐりこんだ。

縞枯山展望台から硫黄、天狗、赤岳、阿弥陀と手前に茶臼岳 |

麦草峠から茶臼山 |

ゴゼンタチバナの実 |

麦草峠で、リンドウ科リンドウ |

丸山頂上の標識 |

概況

日の出は5時半ぐらいと聞いていたので、小屋の右手の高見石に登ると小屋番が先に来ており、少し待って5:30に御座山の左から太陽が昇った。快晴で、浅間山の左に四阿山、右に、妙義山、荒船山が見えた。6時からの朝食は洋風で、焼き立てのパンとオムレツ、ハム、ソーセージ、キャベツで、コーヒーか紅茶が飲める。山小屋で焼き立てのパンを食べたのは初めてである。なかなかうまかった。

6:26に小屋を出て中山に向かう。高見石と中山の標高差は250Mだが、平らな道のところどころに登りがある森の中の道を歩いて、1時間17分で中山展望台に着いた。雲一つない快晴で、蓼科山の左に乗鞍から五龍までの北アルプス、北アルプスの左には木曽御岳と中央アルプスが見えた。展望台の先にあるはずの中山の頂上は見逃した。

ニュウへの分岐を過ぎて、中山峠の手前に展望台があり、硫黄、赤岳、阿弥陀の右に天狗が見えた。高見石から中山峠までの所要時間は昭文社の地図の時間と同じだったから、予定通り歩いてバスの時間に間に合うと思い、一安心した。中山峠から東天狗への登りも途中休憩を含めて1時間28分で、予定よりも早く10:02に頂上に着いたが、両膝とも曲げた時に皿のあたりに痛みを感じた。頂上からは目の前に大きい硫黄、赤岳、阿弥陀の右に鳳凰、北岳、甲斐駒、仙丈をはじめ、360度の展望を楽しむことができたが、水蒸気が多くなっており、北アルプスは中山展望台からの眺めには及ばなかった。三連休の初日であり、前日から入山している人も多く、山頂には20〜30人、西天狗の頂上にも同じくらいの人がいた。

東天狗に登るのは、1955年、1956年、1966年、1984年、1993年に続いて6回目である。最初の二回は通過しただけなので山頂の記憶は薄れているが、これだけ遠くの山がはっきり見えたのは今回が一番だと思う。回数が多いのは渋の湯まで入るバスの便があるためだろう。

私の脚力が落ちているので、西天狗の往復は予定しなかった。時間に余裕がなければ登った道を下るつもりでいたところ、頂上を10:24に出発できたので、スリバチ池経由で下ることにしたが、これは失敗で、休憩2分を含め1時間33分もかかってしまった。20年前は52分で下っているから、1時間20分はかからないと思っていたが、私の脚力低下は下りのほうがひどくなっているのである。

黒百合平での昼食は短めに済ませ、12:15に出発した。黒百合平から渋の湯への下りは昭文社の地図の時間1時間45分に対し、20年前に1時間40かかったから、今回は2時間半とみて12:20に出ればバスの時間に間に合うと思っていた通り、途中2回の休憩8分を含め、2時間23分かかって14:38に渋の湯のバス停に到着した。渋の湯には、29年前に泊まった古い建物の隣に奥渋御殿湯という鉄筋コンクリートの建物が出来ていた。

茅野について、7月と同じ茅野ステーションホテルで入浴した。ホテルの食堂の営業時間再開に30分早かったので、駅前の食堂で、早目の夕食をして、19:28のスーパーあずさで帰った。

今回の疲労による後遺症は次の日に左足の甲が少しむくんだくらいで、膝から下は太くなっていなかった。これは下りが急傾斜でなかったためだろう。またこれで三回連続足が攣らなかったが、これは足に力がなくなって、力を入れた足の動きが出来なくなったためだと思う。

御座山の左から日の出 |

ニュウ付近から奥秩父、左が甲武信、右が金峰付近 |

高見石から蓼科山、茶臼山、八柱山、白駒池 |

中山展望台から北アルプス、乗鞍、焼岳、穂高、槍、鹿島槍、五龍 |

中山展望台から中央ルプス、御嶽山 |

東天狗岳頂上から、硫黄、赤岳、阿弥陀、鳳凰、北岳、甲斐駒、仙丈 |

中山峠展望台から硫黄、東天狗、西天狗 |

東天狗岳頂上の標識 |

中山とスリバチ池 |

新築されていた奥渋御殿湯 |