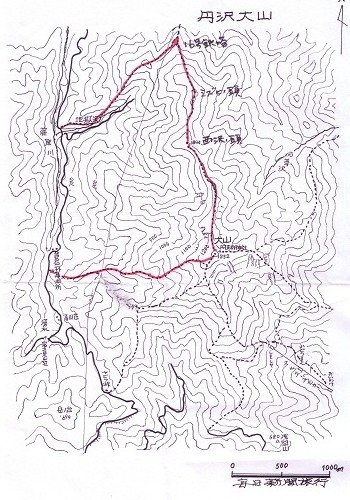

毎日旅行から入手した地図のコピー |

| 2011.11.3 金毘羅尾根から大山北尾根 登山記録 |

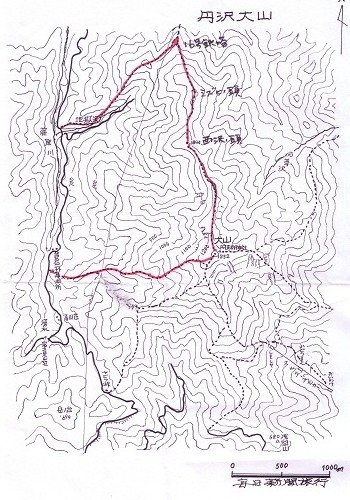

毎日旅行のカタログで、「大山裏街道から北尾根縦走」を見つけて行く気になった。このコースは、諸戸から入ってカンスコロバシ沢と檜沢の間の尾根を直登して山頂に至り、北尾根を縦走してミズヒノ頭の先の16号鉄塔からミズヒ沢稜線を下り、地獄沢橋で県道に出るもので、北尾根は昭文社の地図では実線でなく破線で出ているが、登った尾根のコースは記入がない。添乗員によると諸戸から入る登山道は、大山が修験道の対象だったころは日向薬師からのコースとともに代表的なコースだったそうで、尾根の名前は金毘羅尾根というそうである。私が持っていた、昭和30年地理調査所発行の二万五千の「大山」には、金毘羅尾根のコースは点線で記入があるが、北尾根には点線がない。

11月3日は例年大山の紅葉が一番見事な時期だと聞いていたが、今年もヤビツ峠あたりの高度から上は色鮮やかで、今回のツアーは短時間ながら出会う人も少なく、大山周辺の紅葉を満喫できる素晴らしいコースであった。金毘羅尾根には道標、標識は全くなかった。北尾根には、西沢ノ頭とミズヒノ頭には標識があり、16号鉄塔には道標があった。

毎日旅行から入手した地図のコピー |

参加者 毎日旅行のメンバー22名(男10、女12)、ほかに添乗員花岡、大場氏

コースと時間

11月3日(木) 東京―秦野―諸戸―大山―北尾根―地獄沢橋―秦野 高曇り

東京駅前7:43―海老名SA(8:54〜9:07―ヤビツ峠751M(9:52〜10:02)―諸戸山林事務所前615M10:01―

カンスコロバシ沢(10:13〜10:16)―休憩3回15分―大山、昼食1252M(12:03〜12:32)―休憩(12:54〜12:57)―

ミズヒノ頭の標識(13:29〜13:31)―ミズヒノ頭(13:37〜13:48)―16号鉄塔913M(14:03〜14:07)―林道(14:38〜14:39)―

地獄沢橋(県道)590M(14:54〜15:05)―ヤビツ峠(15:16〜15:27)―秦野駅15:56

行動H 4H53 歩行3H45 休憩1H08

東京駅前を出発したバスは秦野中井で高速から降りてヤビツ峠へ向かった。休日だから秦野とヤビツ峠を往復するバスは増発されており、ヤビツ峠に登るサイクリストも多い。紅葉したヤビツ峠の駐車場は満杯で、少し離れた道端にも駐車する車が多かった。

ヤビツ峠でトイレ休憩をしたときに、諸戸ではバスから降りてすぐに歩き出す用意をしておくようにいわれ、ザックを抱えてバスに乗った。添乗員は諸戸の山林事務所前でバスから降りるとすぐにカンスコロバシ沢の左岸沿いの道を歩き出し、2分先でメンバーが集合した。諸戸というのは山林を経営する企業名が地名になったもので、私有地だから騒がしくしないようにしていると説明があった。あまり踏まれていない山道は、カンスコロバシ沢の左岸をしばらく歩いた先で右から入る涸れ沢との間の尾根を登り始めた。登山口には営林署の番号札があるだけである。この尾根は急勾配ではないが、道はジグザグになっておらず直登している。20分も登ると杉林を抜けて紅葉が鮮やかになり、50分ぐらい登ると三の塔の右に富士が見えてきた。諸戸でバスを降りてから3回の休憩を入れて1時間52分で大山頂上に着いた。頂上に出た場所は、下社から登ってくる通常の道よりも少し西寄りでアンテナ塔に直接出る登山道の鳥居のそばにある鹿避け用の柵のゲートだった。ここにも道標はなかった。

アンテナ塔の近くからは、富士、表尾根から丹沢三ツ峰まで眺めが良い。この日の天気予報は当たらず午後からも晴れることはなかったが、高曇りで、富士の右に聖と赤石が薄く見えた。丹沢三ツ峰の右には雲取が「へ」の字に見えた。写真を撮ってから、眺望を楽しみながら昼食を撮った。気温は頂上で20度ぐらいあり、登りではTシャツ姿だったが、昼食時だけカッターシャツを着た。

大山から北尾根に入る場所にも道標はなく、「熊に注意」の看板だけである。北尾根に入るとすぐに鹿避け用の柵を脚立で乗り越えるようになっており、その先は尾根通しの道である。尾根の西側の崩壊を止める工事用のモノレールが取り付けられ、作業中の数人の人が休んでいた。他に出会った人は男女それぞれ単独行の二人だけだった。

道は破線ルートだから良く踏まれてはいないが、尾根通しだから間違うことはない。急な下りの後で少し登りかえして西沢ノ頭、さらにミズヒノ頭を経て16号鉄塔に至った。16号鉄塔の標高は、私が持っていた古い二万五千の「大山」には1042.9Mになっているが、毎日旅行のカタログには913Mである。途中大山三ツ峰が良く見える場所があり、西沢ノ頭には標識があったようだが見落とした。添乗員によると、ミズヒノ頭の標識があった場所は本来のミズヒノ頭ではないそうである。16号鉄塔の場所には道標があり、この場所は一ノ沢峠と名付けられていた。16号鉄塔の先にも北尾根は続いているが、我々はここからミズヒ沢稜線を下った。この下り道も尾根通しだから間違うことはなさそうだが、林道が近くに見えてから、尾根を直進せずに左に折れる箇所があり、ここに赤布のマークがあったが、知らなければ見つけるのに時間がかかるだろう。左に折れてから3分で舗装された林道に出たが、ここにも道標はなく営林署の番号札が立っていただけである。

地獄沢にかかる極楽橋を渡ってミツマタが道端に多い道を歩き、ヤビツと札掛間の県道に出る手前にゲートがあった。県道は舗装された立派な道だが、急カーブがあり、大型バスは無理だということである。我々が乗ってきたのは24人乗りの中型バスだった。

ヤビツ峠でトイレ休憩の後、秦野駅前で下してもらい16時ごろの電車に乗って、18時前に家に着いた。

県道から3分、カンスコロバシ沢の左岸を行く |

県道から6分尾根取りつき点に道標はない |

県道から34分の尾根道 |

標高千米ぐらいの地点 標高千米ぐらいの地点 |

頂上まで20分、三の塔の左に富士 頂上まで20分、三の塔の左に富士 |

頂上直下へ出た場所から後ろを振り返る |

頂上から富士、三の塔、塔、丹沢、三ツ峰 |

頂上から丹沢三峰の右に奥秩父、奥のへの字が雲取 |

頂上のアンテナ塔のわきから北尾根の道が始まる |

鹿避け用の柵を脚立で乗り越える |

西側斜面崩壊止め工事用のモノレール |

西側斜面崩壊止めの工事 |

山頂から30分の地点の紅葉 |

山頂から30分、大山三ツ峰 |

ミズヒノ頭から大山 |

16号鉄塔の場所にあった道標 |

林道に下りるには真っ直ぐでなく左に折れなければならない |

左に折れる道 |

林道に下りた場所、ここにも標識はない |

地獄沢にかかる極楽橋 |

県道へ出る手前のゲート |