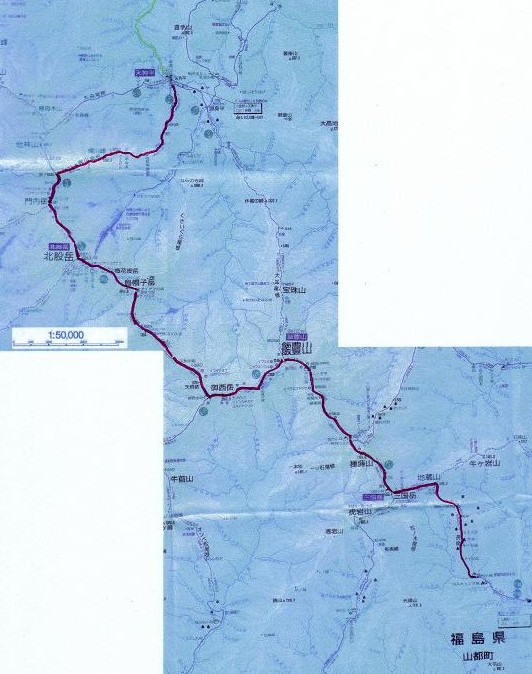

昭文社の1992年の地図の部分コピー |

| 2009.7.23〜27 飯豊連峰 縦走記録 |

参加者 アルパインツアーサービスのツアーメンバー17名(男7、女10)、

ほかにツアーリーダー、田中、住吉、竹森の三氏

8月にも残雪が豊かだったという飯豊連峰へ行った先輩の話を学生時代に聞いて以来、気にかけていたが機会がなかった。2006年に一旦申し込んだが、膝の故障が治らずキャンセルした。去年も行き損なって三年越しの懸案を片付けることにした。

アルパインのツアーに申し込んだのは、東北新幹線を利用すること、朝と夜の食事を同行するツアーリーダーが作ってくれることのほか、日程に余裕があることが理由である。寝袋とマットを携行するとザックの重さは10KGにはなるので(出かける前に量ったところ水を入れて9.6KGだった)、これを背負って通常のペースで歩くことは73歳の私には少し無理があると考えた。ツアーリーダーは直前の案内では2名だったが、ツアーメンバーが多く携行する食糧が増えたため、社員の竹森氏が加わった。ツアーリーダー二人で背負えない食料をツアー客が分担することがあるとされていたが、これは不要になった。

ツアーリーダーは24日と25日、行動中、水を汲みに降りて各自に補給してくれた。私は0.9Lと0.5LのPETボトルを持って行き、不足分を小屋に着いてから飲むことにしていたが、途中で0.9Lを補給してもらったので、行動中に十分飲むことが出来た。

女性のほうが多く、女性は段差がある場所に来ると登りでも下りでも時間がかかるので、歩く速さは通常より少し遅かった。休み時間は昼食を除き、一回あたり10分強で、最後まで疲労を感じることはなかった。

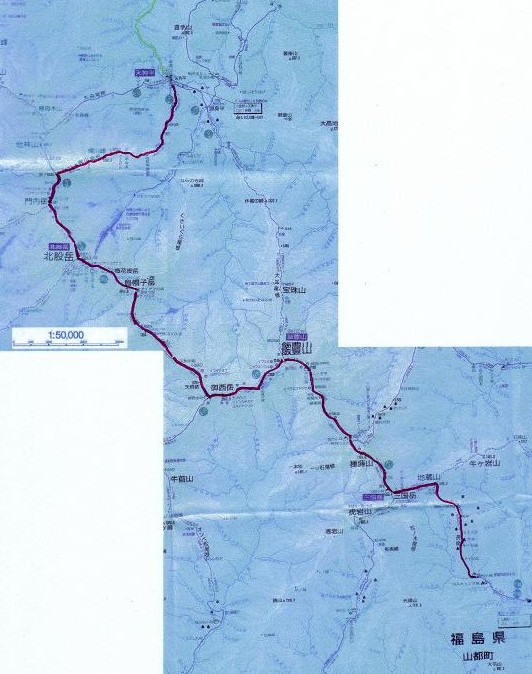

日程は以下の通りで、最初と最後の日は山麓との往復だから、実質的な山行は二泊三日である。

7月23日、東京から東北新幹線で米沢へ行き、専用バスで飯豊山荘まで入る。

7月24日、早朝二食分の弁当のうちの朝食分を食べて飯豊山荘を出発、梶川尾根を登って扇の地紙か ら縦走に入り、門内岳を経て、梅花皮小屋に泊まる。

7月25日、梅花皮小屋を出発、御西岳、飯豊山を経て切合小屋に泊まる。

7月26日、切合小屋を出発、種蒔山、三国山、地蔵山分岐を経て御沢へ。専用バスに乗り山都町の飯 豊荘に泊まる。

7月27日、専用バスで飯豊荘を出発。猪苗代湖畔の野口英世記念館を経て、郡山で新幹線の切符を受 け取って解散。

天候は、7月24日は曇り時々雨、7月25日は曇りで小屋に入る前にパラつき、夜になって降った。7月26日も曇りで、夜にかなり降った。気温は低くなることはなく、歩いている時は半袖Tシャツでよかった。これは日本列島に停滞していた梅雨前線の中心が東北地方では日本海にあったためである。梅雨明け前で前線が停滞していたのに、あまり雨に降られなかったのは幸運だった。

雪は消えたばかりで、まだ稜線に残っているところもあった。雪が消えたばかりの場所に花が一斉に咲いていた。夏の花を主体に、ショウジョウバカマなどの春の花、アキノキリンソウ、マツムシソウなどの秋の花も混じって、種類も量も多かった。天狗の庭から御西岳の先まで、お花畑の真ん中を稜線の道が通っている所があった。

出会った順に花の名前を挙げる。登山道のすぐ傍で見かけた花だけで、以下に書いたように50種類だが、このほかに名前の分からないものが何種類もあった。コメツツジ、クマノミズキ、ナナカマド、サンカヨウ(実)、イヌトウバナ、ミヤマコウゾリナ、シロバナクモマニガナ、オオハナウド、ニッコウキスゲ、ハクサンフウロ、クルマユリ、イワギキョウ、ヨツバシオガマ、ヒメサユリ、チングルマ、イワカガミ、オンタデ、コバイケイソウ、アオノツガザクラ、マルバシモツケ、イワオウギ、シャクナゲ、イブキトラノオ、ヤマハハコ、アキノキリンソウ、ミヤマキンポウゲ、シナノキンバイ、シシウド、マルバダケブキ、ショウジョウバカマ、ハクサンシャジン、オタカラコウ、ダイモンジソウ、コケモモ、ウラジロヨウラク、ハクサンコザクラ、ハクサンイチゲ、シラネアオイ、タニウツギ、ミヤマリンドウ、イイデリンドウ、ウサギギク、マツムシソウ、センジュガンビ、ハクサンチドリ、ウツボグサ、ヨツバヒヨドリ、ヤマアジサイ、ヤマブキショウマ、スイバ。

森林限界を越えてから一番多く目に付いたのはニッコウキスゲだった。ヒメサユリが混じって咲いていたのは飯豊の特徴なのだろう。稜線にはヨツバシオガマ、イワカガミ、チングルマ、タカネキンポウゲ、ハクサンイチゲなどが数多く見られた。いつも見かけるそれらの花よりもマルバシモツケの小さい花と、青紫の小さな花が森の中だけかと思っていたら、稜線まで咲いていたので驚いた。私はミソガワソウに似た花だと思ったが、ほかの人からクルマバナといわれ、帰ってから図鑑を調べると、クルマバナは車のように輪になって咲き赤紫だから違う。ミソガワソウはもっと丈が高く沢筋に多いとあるので、イヌトウバナだろうと思う。同じシソ科だからよく似ている。

昭文社の1992年の地図の部分コピー |

藤沢は曇りで丹沢はまったく見えず。東京も曇りで、東北新幹線のホームは暑くなかった。電車が北上するにつれて晴れ間が見え出し、米沢では日が差していた。

途中、道の駅でトイレ休憩をしたとき、プラムを買って私のザックの重さは10KGになったと思う。バスで飯豊山荘に入る途中、近い山は見えたが、遠い山は雲に隠れていた。

山を下った後の着替えや、スニーカーなどを、飯豊山荘から下山後の宿舎へ宅急便で送る人もいた。

飯豊山荘 |

飯豊山荘の夕食 |

朝起きると星が少し見えた。弁当に作られた朝食を食べ、昼食用の弁当を持って出発する。三日間出発前と小屋に到着した時に、ストレッチを中心にした体操をした。宿舎から18分歩いて登山道が始まり、森の中の急登の道を登っていく。登り始めて30分たたないうちに小雨が降り出し、ザックカバーをつけ、雨具の上だけを着た。暫くしてスパッツもつけた。三日間トップを歩いたのは住吉氏で、山荘出発前に、最初は40分で休むけれども、以後は50分歩いて10分休むペースで歩くと話したが、その通りにはいかなかった。女性が多く、段差があると越えるのに時間がかかったためである。雨は間もなく止んだので雨具を脱ぎ、少し経ってザックカバーもはずした。

五郎清水ではスタッフが水を汲みに行ってくれ、必要に応じて各自に補給してくれた。急登で大汗をかいたところへ水の補給があったので、いつもより多量に飲んだ。今日のコースは北股岳までなら1600Mの登りだが、梶川峰までの1300Mが急登である。梶川峰は笹の生えている場所で、森の中から抜け出し、高山植物も多くなってきた。

主稜にでたところが扇の地紙で、ここで昼食中、再び雨が降り出し、稜線(扇の地紙から飯豊山までは山形と新潟の県境である)を歩くことを考えて雨具の上下を着た。今日の予定は歩き方次第で、門内小屋までにする場合もあるとされていたが、梅花皮小屋まで行くことになった。稜線は花が豊富だったが、チングルマなど花が終わって毛だけになっていたものもあった。雨は今度も門内小屋に着く前に止んだ。雨具を脱いで暫く歩いたので、汗で濡れた下着が乾き、寝袋に入るときに着替える必要はなかった。

梅花皮小屋近くになって、雲が切れ、大日岳の頭の部分を除き山容を目にすることが出来た。雪の多さが目に付いた。随分ゆっくり歩いたような感じだったが、昭文社の地図の時間7時間30分より30〜40分余計にかかった程度だった。

梅花皮小屋は小国町が平成11年に建て替え、53人収容できる。トイレは水洗だが、床は板のままであり、マットが必要だった。二回の一部を、割りとゆったり使えた。到着後、ツアーリーダーがレモネードとスイカを出してくれた。夕食は、炊き込みご飯、乾燥卵スープ、マーボ春雨。食後ほうじ茶とメロンが出た。

小屋の中の温度は高めで、寝る時には半袖Tシャツのまま、寝袋から素足を出して寝た。

湯沢峰から.くさいぐら尾根 |

梶川峰の標識 |

扇の地紙の手前から地神山 |

扇の地紙の先から北股岳と門内岳 |

門内岳頂上の標識と神社 |

左に梅花皮小屋.右の大日岳には雲 |

シソ科イヌトウバナ |

キク科ミヤマコウゾリナ |

キク科シロバナクモマニガナ |

フウロソウ科ハクサンフウロ |

ユリ科クルマユリ |

バラ科チングルマ |

タデ科オンタデ |

ゴマノハグサ科ヨツバシオガマ |

ユリ科ニッコウキスゲ |

ユリ科ヒメサユリ(別名オトメユリ) |

ユリ科コバイケイソウ |

イワウメ科イワカガミ |

オオハナウドとニッコウキスゲ |

ヒメサユリとニッコウキスゲ |

バラ科マルバシモツケ |

マメ科イワオウギ |

ツツジ科シャクナゲ |

キク科ヤマハハコ |

昨夜も少し降ったようだったが、早朝、外に出ると昨日の到着時とは違って北股岳と梅花皮岳ははっきり見えたものの、大日岳の上は雲に隠れていた。水場へ行く前に北股岳のほうに登って写真を撮った。小屋の管理人に聞くと、今日は一日中、このような天気ではないかという。

朝食は、炊き込みご飯、梅干、インスタント味噌汁。昨日の朝、山に入ったら、五時半朝食、六時半出発にすると話していたよりも早く、六時過ぎに小屋を出ることが出来た。出発前に、田中氏より、昨年までは余裕があれば大日岳を往復したが、往復すると疲労がひどくなるので、今年から止めることにしたと発表があった。

最初は東側が急に落ち込んでいる道である。梅花皮岳は通過し、烏帽子岳で最初の休憩をとる。北方には遠く朝日連峰が見えた。花は南下するに従い、種類も量も増えてきた。森の中で咲いていたミソガワソウに似た花が、稜線にまで沢山咲いているのに驚いた。タカネキンポウゲ、ニッコウキスゲ、ヒメサユリよりも印象に残ったのはしぶとく咲いていたこの花で、飯豊を代表するのはこの花ではないかといいたいくらいである。

雪は稜線に所々残っており、登山道が雪で隠れ、雪の上を歩かなければならないところも多かったが、アイゼンが必要な場所はなかった。雪が消えたばかりのところにはショウジョウバカマが咲いていた。ダイモンジソウ、ハクサンコザクラ、ハクサンイチゲ、シナノキンバイ、シラネアオイなどが始めて現れるたびに、写真を撮る人が多く、歩いたり、止まったりであった。天狗の池からは、お花畑の中を登山道が通っており、急いで歩くには勿体無い道が続く。

昼食は御西小屋で撮った。御西小屋は新潟県阿賀町が管理している。飯豊山は福島、山形、新潟の三県にまたがっているので、小屋によって、管理者する自治体が違うのである。私は、パックに入った乾燥米に、朝食時にお湯を入れたものを昼食にした。ほかに胡瓜、魚肉ソーセージである。昼食時には日差しもいくらかあり、日が差すと途端に暑くなった。今日もここでツアーリーダーが水を汲み上げて補給してくれた。

御西岳から下って玄道山分岐についたころ、雲が少し切れて、大日岳には雲がついているものの、御西岳から烏帽子岳の稜線が見えたが、飯豊山についたころはまた雲が多くなってしまった。

本山小屋に着いたとき、小屋の管理人が、今日は切合小屋が満杯なので、20人もの団体は手前の本山小屋に泊まるか切合小屋の先の三国小屋まで行くよう、切合小屋のほうから登ってきた人が小屋からの要望を伝えてきた、という話をツアーリーダーにした。ツアーリーダーは携帯で連絡を取っていたが、明日の天気は早くから崩れる予報だということで、予定通り、切合小屋に泊まる予定は変えないことになった。

飯豊山の下りには御秘所という岩場があるが、長く続くものではない。切合小屋まで下る途中、飯豊山は山頂部分の丸い姿を見せていた。三時過ぎに小雨がパラついたが、すぐ止んだ。切合小屋近くになっても、残雪があったり、ぬかるんだりしたところがあった。

今日の歩行時間が昭文社の地図の時間5時間45分より2時間も余計にかかったのは、残雪の上を歩いたり、残雪で隠れた道を探したりしたことのほか、お花畑で写真を撮りながらゆっくり歩いたためだろう。

100人収容という切合小屋は、本山小屋で聞いたとおり、土曜日ということもあって混雑していた。飯豊山は川入から登り、ここで泊まって頂上を往復するのが代表的なコースのようである。広域の地図では福島、新潟、山形三県の境は三国山のようになっているが、飯豊山頂上の本山小屋の隣にある神社は古くから福島県の神社なので、県境を決めたとき、三国山から飯豊山の間は西は新潟県、東は山形県だが、稜線だけは福島県とされた。だから本山小屋、切合小屋、三国小屋を管理しているのは福島県の喜多方市である。稜線の小屋は全て避難小屋であるが、切合小屋だけは食事の提供をしている。この日、金属の皿に入ったカレーライスを受け取った人は小屋の外で食べていた。

小屋は非常に混雑していたが、ツアーリーダーが交渉して、17人のメンバーが辛うじて横になるスペースを確保してくれた。通常は食堂として使っているという6〜8畳ぐらいの細長いスペースである。小屋の中に入ったら、ザックは別の場所に移され、靴はビニール袋に入れて部屋の中に置いた。夕食はパックに入った乾燥米の山菜おこわをお湯で戻したもの、インスタントスープ、食後にメロンとお茶が出た。寝袋を広げ、一人づつ頭と足を互い違いにして横になると、頭の上も足のほうもスペースはないから、外に出ることは出来なかった。小屋について雨具をしまった後すぐにトイレに行ったのは良い判断だった。ここのトイレも水洗だった。暫くうとうとした程度で眠ることは出来なかったが、翌日眠気はなかった。夕方から雨が降っていた。

梅花皮小屋から北股岳とその右 |

梅花皮小屋と梅花皮岳.大日岳に雲 |

稜線に残る雪 |

御西岳の先のお花畑. |

玄山道分岐から御西岳烏帽子岳北股岳 |

飯豊山頂上から大日岳御西岳烏帽子岳 |

飯豊本山小屋の隣にある神社 |

飯豊山頂上の標識 |

40分下って飯豊山を振り返る. |

梅花皮小屋の前のセリ科シシウド |

ユリ科ショウジョウバカマ |

キキョウ科イワギキョウ |

タデ科イブキトラノオ. |

キク科オタカラコウ |

ユキノシタ科ダイモンジソウ |

キンポウゲ科ハクサンイチゲ |

スイカズラ科タニウツギ |

キンポウゲ科シナノキンバイ |

シラネアオイ科シラネアオイ |

スミレ科オオバキスミレ |

ツツジ科ウラジロヨラク |

サクラソウ科ハクサンコザクラ |

リンドウ科イイデリンドウ(花びらが五弁) |

ピンクがかったツツジ科シャクナゲ |

キク科ウサギギク |

マツムシソウ科タカネマツムシソウ |

キキョウ科ハクサンシャジン |

朝は昨日と同じような天気で、東のほうは少し見えるが、大日岳の上半分に雲がかかっていた。今日の行程は短いので、小屋の客の大半が出発した後、炊き込みご飯、野菜の多いインスタント味噌汁、わかめのサラダの朝食をとり、七時に出発した。

種蒔を過ぎ、出発後1時間半ぐらいで最初の鎖場に出会った。12分かけて慎重に下る。ツアーリーダー3人は難所の近くに入ってアドバイスをしてくれた。

三国小屋の管理人は手持ち無沙汰らしく、いろいろな話をしてくれた。ここの収容人員は50人、切合小屋の手前の避難小屋だから、客が少ないのだろう。

三国小屋を過ぎて40分間くらい、剣が峰の岩場を通過する。ここもツアーリーダーが要所に入って慎重に、事故なく通過した。

地蔵山分岐を過ぎて下降に入り、暫く下ると水場があり、休憩。ここの水は豊富で、ボトルに補給した。水場から更に40分下った笹平で昼食。笹平から約1時間40分、上十五里、中十五里、下十五里を通過する急な下りを終わって登山道入り口に到着した。最後は見事なブナの林の中だった。

今日の歩行時間が地図の時間4時間15分よりも余計にかかった理由は、岩場の通過に時間をかけたことのほか、女性が段差のある箇所に来ると、降りるのに時間がかかるためである。

登山道入り口から林道を歩いて御沢で専用バスを待ち、飯豊荘で温泉に入った後の打ち上げは大分盛り上がった。夜になって激しい雨が降った。天候の崩れが遅くなったため、岩場で雨に降られなかったのは運が良かった。

鎖場の手前から三国山 |

三国小屋から剣が峰の岩場 |

三国小屋から雲の中の大日岳とその右 |

ナデシコ科センジュガンビ |

ラン科ハクサンチドリ |

シソ科ウツボグサ |

ツツジ科コメツツジ |

キク科ヨツバヒヨドリ |

登山道入り口近くのブナ林 |

朝風呂に入ってゆっくり朝食をとり、バスに乗って、猪苗代湖畔にある野口英世記念館に行く。

昨夜は一時ひどく降ったが、朝は昨日の延長のように、西に雲、東に遠い山が見えている。猪苗代湖に注ぐ川は泥水色、磐梯山の頭は辛うじて片方のピークが見えるだけである。

野口英世記念館では、文部省唱歌にあった野口英世の歌ではなく、小学校の校歌が流れていた。土産物屋をひやかし、地ビールを飲んで、郡山へ。電車の出発時間まで1時間半以上あったが、団体の乗車券は時間の変更が利かなかった。昼食を撮ろうとしたが、土産物屋で聞くと、郡山の食事で名のあるものは喜多方ラーメンぐらいしかなく、全国チェーン店が多いといわれたので、チェーン店に入った。

予定通り東京に到着。東海道線に乗ると、暫くすると猛烈な雨になった。この日は群馬で竜巻被害が起きるなど、梅雨末期の不順な天気だった。