博物館網走監獄入り口 |

小清水原生花園のバラ科ハマナス |

小清水原生花園のユリ科エゾスカシユリ |

小清水原生花園のフウロソウ科ハマフウロ |

オシンコシンの滝 |

車窓から見えたエゾシカ |

| 2009.7.8〜11 羅臼岳、斜里岳、雌阿寒岳 登山記録 |

参加者 毎日新聞旅行のツアーメンバー合計32名(男18、女14)、

他に 添乗員 桜井氏と地元のガイド相沢、硲の両氏

私にとって北海道の山は縁が遠く、2007年に利尻岳に登ったのが最初だった。以後一年に一回は北海道の山へ行きたいと思っていた。利尻岳の次は知床半島の先から南西方向に伸びる火山帯の上に50〜60KMづつ離れて立つ道東三山に登るつもりだったが、昨年は行きそこなったので、今年になって羅臼岳、斜里岳、雌阿寒岳を登る毎日旅行のツアーに申し込んだのである。

今回のツアーは、3泊4日。最初の日は山に関係なく、以後は羅臼岳1日、斜里岳1日、最後の日は半日雌阿寒岳、半日観光で、すべて旅館泊まりだった。日程は以下の通り。

| 7月08日 | 観光後岩尾別温泉へ | 羽田から飛行機で女満別空港へ。用意された大型バスで、網走湖畔を通って網走監獄 博物館、さらに小清水原生花園、オシンコシンの滝、知床五湖などの観光スポットを見て、 羅臼岳登山の出発点である岩尾別温泉、地の涯で宿泊。 |

| 7月09日 | 羅臼岳登山 | 早朝二食分の弁当のうちの朝食分を食べて岩尾別温泉を出発、羅臼岳を往復して、 斜里岳登山のための宿泊地、清里温泉緑清荘までバスで移動。 |

| 7月10日 | 斜里岳登山 | 早朝弁当に作られた朝食を食べて、清里温泉からバスで清岳荘へ行き、斜里岳を往復。 往きは下二股から上二股までは沢沿いの道を行き、帰りは熊見峠を通る尾根道を下った。 清岳荘から雌阿寒温泉の国民宿舎野中温泉別館までバスで移動。 |

| 7月11日 | 雌阿寒岳登山、観光 | 早朝朝食用の弁当を食べて、宿舎から雌阿寒岳に登り、オンネトーという名前の湖に下る。 バスで宿舎に戻って入浴後、バスで阿寒湖へ行き昼食、更に摩周湖、硫黄山、屈斜路湖、 美幌峠などの観光スポットを見て、女満別空港から羽田へ。 |

天候は、7月08日と7月10日が雨、7月09日と7月11日が晴れのち曇り。7月09日の羅臼岳に登った日は羅臼平までは晴れており、羅臼岳を仰ぎ見ることは出来た。7月11日の雌阿寒岳に登った日は昼ごろまでは晴れて、下からの雌阿寒岳、登る途中の大雪山系、頂上からの雄阿寒岳がよく見えたが、7月10日の斜里岳登山は終始雨の中で展望は利かず、登る前も降りた後も、斜里岳はまったく見えなかった。

7月08日の岩尾別温泉、7月09日の清里温泉は標高が低いためか、夜、寝ていて暑かったが、7月10日の雌阿寒温泉は710Mで夜は涼しかった。7月09日の出発時は19度、羅臼岳頂上では14度だった。

花は、海岸の原生花園でハマナス、エゾスカシユリ、エゾキスゲ、ハマフウロ、山に入って、ギンリョウソウ、レブンソウ、ゴゼンタチバナ、ベンケイソウ、ウコンウツギ、ナナカマド、エゾコザクラ、キバナシャクナゲ、エゾツガザクラ、アオノツガザクラ、イワウメ、チングルマ、メアカンフスマ、エゾイソツツジ、イワブクロ、トリアシショウマ、ミヤマダイコンソウ、ヒョウタンボク、チシマノキンバイソウ、ハクサンチドリ、エゾヤマザクラ、ヨツバシオガマ、オオバナノエンレイソウ、マーガレット、メアカンキンバイ、ヒメタデ、コマクサなど豊富だった。

藤沢は曇りで、丹沢には雲がかかって山は見えなかった。羽田発の時間は滑走路の順番待ちで、30分遅れたのに、女満別空港には10分遅れで到着した。女満別空港は曇りで20度と機内放送があった。

今日の予定は、明日の羅臼岳登山のための宿泊地へ向かう途中、観光コースを通ることになっている。最初は博物館として昔の網走監獄を再現した施設を見に行く。独房、放射状に立てられた雑居房、西南戦争の捕虜の一部を道路建設に使うための移動式の小屋、などを見る。思想犯を入れたのはその後で、現在は一般の犯罪者が入っているそうである。網走川の向こうに建てられた新しい建物はコンクリート製の4階建てだった。この博物館の食堂で、監獄食というのを昼食に食べる。米7麦3の飯、さんまの丸干し、切干大根、春雨サラダのメニューで500円である。博物館見学の途中雨が降り出し、一時強く降った。備え付けのビニール傘を借りて使った。

小清水原生花園では、小雨がパラつく中、バスを降りて少し歩く。ハマナス、エゾキスゲ、エゾスカシユリ、ハマフウロしか見かけなかったが、ナデシコもあったらしい。売店で高山植物を売っていた。妙な気もするが、北海道では平地でも高山植物が咲くのだろう。

次はオシンコシンの滝。その次の知床五湖ではザックから傘を出して、熊が出ないといわれる一湖、二湖を40分で回り、岩尾別温泉地の涯に到着。風呂に入り、風呂から外に出て野天風呂にも入ったが、雨の中では気分がよくない。

夕食時に明日から同行する地元ガイドの相沢、硲の両氏の紹介があった。ガイドは、ヒグマに遭遇したら自分だけ助かろうと逃げるのはよくない、ヒグマは逃げる人を追いかける習性がると話した。以前北海道に住んでいた添乗員の桜井氏は、ヒグマが登山者を襲う事件は以前の幌尻岳以来ない、大勢の人が歩く靴の音で熊のほうが避ける、ヒグマに襲われた人はヒグマの好物である根曲がり竹などの山菜採りに行って出合い頭にやられるケースが多いと話した。

博物館網走監獄入り口 |

小清水原生花園のバラ科ハマナス |

小清水原生花園のユリ科エゾスカシユリ |

小清水原生花園のフウロソウ科ハマフウロ |

オシンコシンの滝 |

車窓から見えたエゾシカ |

| 2009.7.9 羅臼岳 登山記録 |

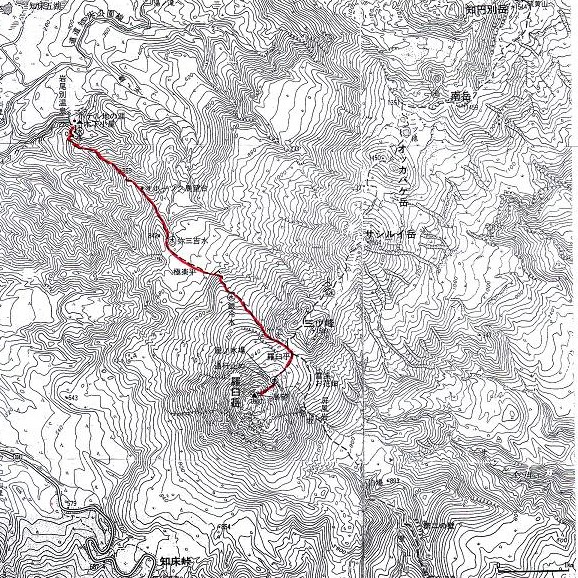

毎日新聞旅行から入手した羅臼岳の地図のコピー |

行動9H39分 歩行7H55分(登り4H35分、下り3H20分) 休憩1H44分 |

朝早く弁当に作られた朝食を食べ、昼食用の弁当を持って出発する。宿舎からすぐ登山道が始まり、森の中を登っていく。この日トップを歩いたのはガイドの相沢氏だった。2回休憩を入れて2時間弱で弥三吉水に到着。弥三吉水までの間は概ね森の中である。弥三吉水は湧き水で枯れることはないという。水筒に詰めている人もいた。

銀冷水から少し進むと大沢の雪渓に出た。軽アイゼンが必要と注意書きにあったとおり雪が沢山残り、しかも上部は相当な急傾斜である。私はストックと4本歯を持っていったが、登りはなんとかアイゼンが利いた。ガイドは10本歯をつけピッケルも持っていた。ステップが刻まれた跡を30分歩いてアイゼンをはずした。

雪渓の上に出ると高山帯になっていて羅臼平まで僅かであり、羅臼平からは形の良い羅臼岳のピークがすっきりと見えた。羅臼平の先から国後島も薄く見えた。高山植物は大沢までにも多かったが、高山帯に入ると種類が多くなった。

僅かに水が滴る岩清水を経て12分先で荷物をデポし、頂上を往復する。暫く登り、傾斜がきつくなると岩場の連続する道になった。このあたりから風が強く当たるようになり、空も曇ってきてしまった。下ってくる人の数も多く、岩場の道は順番待ちで時間がかかった。頂上手前の岩場ではガイドがメンバーの一人づつに手を貸して引っ張りあげてくれた。後で聞いたところでは、今回のツアーでは、頂上付近の強風で岩場から下に落ちることを一番心配したそうである。

頂上は狭く僅かな人しかとどまる場所がない。しかも曇りで強風となれば、写真を撮るのが精一杯であった。すぐに下りにかかり、荷物のデポ地点で昼食になった。このころは曇ってしまい、山は何も見えなくなっていた。今日の天気予報は昼ごろまで晴れ、後曇りだったが、予報より早く曇ってしまった

大沢の雪渓は、上部の急傾斜の部分では4本歯のアイゼンが利かず滑るので、ゆっくり慎重に下った。後で聞いたガイドの話では6本歯なら利くそうである。

弥三吉水で水を補給して岩尾別温泉に下り、バスに乗って昨日通った知床半島北の海岸線を戻り、明日の斜里岳登山の出発地点に近い清里温泉緑清荘に着いた。ここの風呂には野天風呂はないが、サウナのほか各種の風呂があった。

今日の正味歩行時間は昭文社の地図の8時間20分に対し、7時間55分である。羅臼平からの山頂往復に岩場の順番待ちで時間が余計にかかった以外は概ね標準よりも速く歩いていたと思う。

マメ科レブンソウ |

ベンケイソウ科ベンケイソウ |

ユキノシタ科ウコンウツギ |

オホーツク海 |

サクラソウ科エゾコザクラ |

ツツジ科キバナシャクナゲ |

ツツジ科エゾツガザクラ |

羅臼平から羅臼岳 |

ナデシコ科メアカンフスマ |

国後島がうすく見えた |

ツツジ科エゾイソツツジ |

イワウメ科イワウメ |

バラ科チングルマ |

ツツジ科アオノツガザクラ |

羅臼岳頂上の標識 |

大沢雪渓 |

| 2009.7.10 斜里岳 登山記録 |

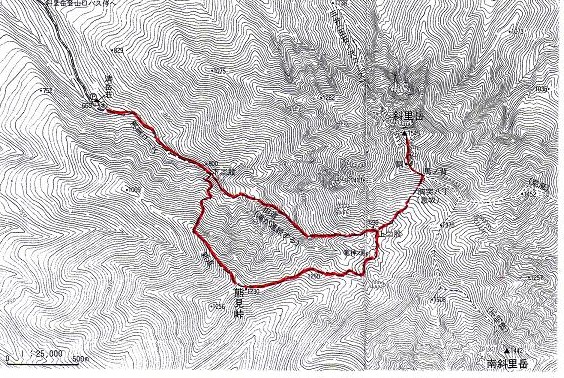

毎日新聞旅行から入手した斜里岳の地図のコピー |

早朝弁当に作られた朝食を食べた後でテレビのチャンネルを動かしていると地元放送局の天気予報の画面が出た。今日は雨で、昼ごろが強くなるらしい。雨具を着て馬の背までは登り、馬の背あたりで風雨が強くなれば引き返すことになるかと予想した。宿を出るときには雨は降っていなかったが、すぐに降り出すと思い、私は雨具の下だけをはき、スパッツもつけた。

バスが清岳荘まで入ると雨が降り出した。昨日の疲労のためか女性1名が雌阿寒温泉に直行することになり、総勢34人が雨具を着て出発した。今日のトップはガイドの硲氏だった。清岳荘からは、まず小高い尾根を乗り越して林道を暫く歩き、登山道入り口となる。

登山道は一の沢川ぞいにつけられている。沢には所々雪が残っており、雪を越えるのに時間がかかる所もあった。渡渉も多く、雨で岩も滑りやすくなっており、下二股までに水に落ちる危険がある場所もあった。下二股まで行く間に、1時間早く出発した別の団体が引き返してくるのに会った。リーダーの判断だという。この団体には地元のガイドがついていなかった。

我々のガイドは、この沢は雨が降っても増水しないといって、先に進んだ。下二股からは沢沿いの旧道を登る。地図上に名前のついた滝が六つある。雨の中の沢登りであり、岩も濡れていて、下の流れに落ちそうな「へつり」もあった。上二股へ行く間にも頂上に行かずに引き返してくる人たちがいた。風が強いために止めたそうである。上二股の先は沢の上流を歩く感じになり、尾根に出たところが馬の背である。

馬の背に出ると風雨はそれほど強くなく、頂上を目指すことになった。馬の背から15分ぐらいで祠があった。祠から頂上は8分であった。頂上は狭く写真を撮っただけですぐ下り、祠のあった場所で昼食になった。立ったまま12分でやっと昼食を終えるともう出発である。

上二股からは、熊見峠を通る尾根道を下る。道は雨でぬかり、熊見峠からの急な下りは歩きにくかった。私は下の泥濘に注意して歩いていて、一回だけ張り出した木の枝に額をぶつけてひっくり返った。

ツアーでは歩く順番が一定していないのが普通である。女性は足が短いから段差のあるところでは時間がかかる。熊見峠からの下りでは歩き方の遅い女性が後ろのほうに固まってしまい、下二股では先行組みと5分の差がついた。下二股からは水嵩が増えており、往路では簡単に渡渉できた場所でも時間がかかった。難しいところではガイドが手を貸してくれたが、女性は男と違って飛び越せる距離が短いので、水の中を歩かなければいけない箇所もあった。

今日の正味歩行時間を昭文社の地図の時間と比べると、登りは地図の4時間10分に対し3時間55分で短いが、下りは地図の2時間40分に対し3時間37分で1時間も余計にかかっている。これは沢の増水で、渡渉に時間がかかったためだろう。また雨のため休憩時間が短かった。

今日は雨の中で写真は撮りにくかった。また手帳を入れたウエストバッグが雨で濡れ、手帳も濡れてしまい、時間の記録をするのに骨が折れた。

全員事故もなく清岳荘に戻り、雨具を脱ぎ薄手のカッターシャツを着てバスに乗ったが、これだけでは寒く、Aコープに寄ったときアクリルのカッターを上から着た。足首から水が入ることはなかったが、靴がすっかり濡れて皮を通して靴下が濡れ、靴下を絞ると水が流れた。

今日の宿になった国民宿舎野中温泉別館の風呂は、普通の石鹸が使えなかった。

歩き始め |

バラ科トリアシショウマ |

沢の残雪をロープを使って越える |

羽衣の滝 |

方丈の滝 |

バラ科ミヤマダイコンソウ. |

上二股. |

スイカズラ科ヒョウタンボクとユリ科エゾキスゲ |

キンポウゲ科チシマノキンバイソウ |

頂上へ向かう手前の祠 |

斜里岳頂上の標識 |

熊見峠20分手前の尾根道. |

| 2009.7.11 雌阿寒岳 登山記録 |

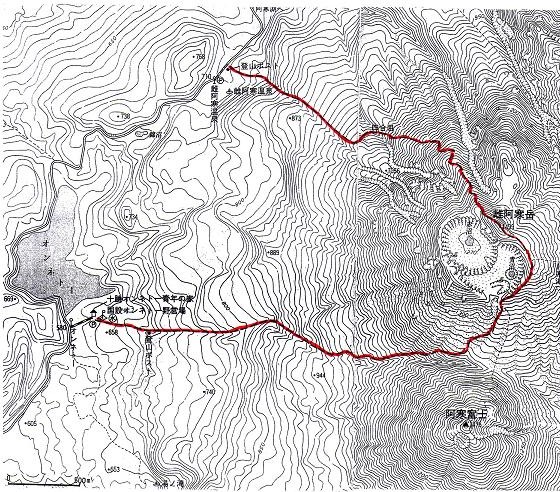

毎日新聞旅行から入手した雌阿寒岳の地図のコピー |

昨日とうって変わって晴れ間の見える天気になった。登山道は宿舎からすぐ始まっている。最初はアカエゾマツの森の中を登る。

ハイマツ帯に入ると頂上に続く稜線が見え、下にはオンネトーの湖が青く見える。はるか遠くに大雪山系の山並みも見えた。一時霧雨がぱらついて雨具の上を着たが、すぐ不要になった。

稜線に出ると噴火口がだいぶ下のほうに見え、アマツバメだろうか、鳴き声をあげて急上昇していた。阿寒湖の向こうに雄阿寒岳も見えてきた。雌阿寒のほうから見ると、雄雌は逆のように見える。頂上は風が強いので、写真を撮ってすぐ下りにかかり、30分ぐらい下って、宿で朝食を撮らなかった人のための15分の休憩中、再び霧雨がかかり雨具を着たが、30分ぐらいですぐ止んだ。目の前に阿寒富士の形が良い。このあたりにはコマクサが沢山咲いていた。ハイマツ帯に入ってから、花が数多く見られたが、この下りで見た花が一番豊富だった。森の中に入って急な下りになり、オンネトーの野営場のための駐車場についた。

今日のコースは、頂上で風が少し強かったぐらいで、歩き難いところはなく、従って、正味歩行時間は昭文社の地図と大差はなかった。

野中温泉までバスで行って風呂に入り、阿寒湖で昼食。さらに、摩周湖、硫黄山、屈斜路湖と観光コースを駆け足でまわり、最後の観光地、美幌峠に行く。美空ひばりの歌詞の碑からテープの歌声が流れていた。ここから遠く雲で覆われた斜里岳の裾野が見えた。

女満別空港では荷物はストックも含め全て手荷物にした。羽田に着いたとき、京浜急行に早く乗るためである。国際線はストックを手荷物には出来ないが、国内線はザックから外して手に持っていれば良いのである。 羽田には予定よりも早く到着し、到着の14分後には京浜急行に乗れた。

歩き始めはアカエゾマツの森の中 |

大雪山系の山が見えた |

オンネトー湖が見える |

八合目手前.稜線まであとわずか |

雌阿寒岳頂上の標識 |

雌阿寒岳頂上から雄阿寒岳 |

雌阿寒岳の噴火口 |

雌阿寒岳の噴火口 |

阿寒富士 |

頂上の下.下山にかかる |

バラ科メアカンキンバイ |

タデ科ヒメタデ |

ゴマノハグサ科イワブクロ |

ナデシコ科メアカンフスマ |

ケシ科コマクサ |

うすいピンクの石楠花 |