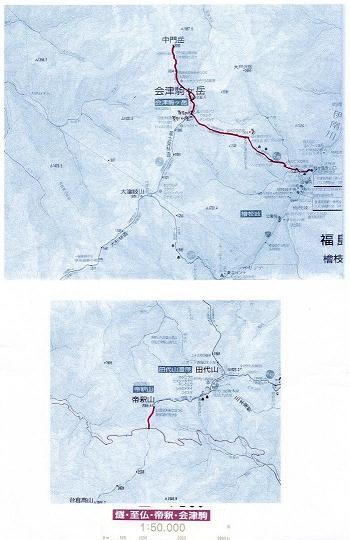

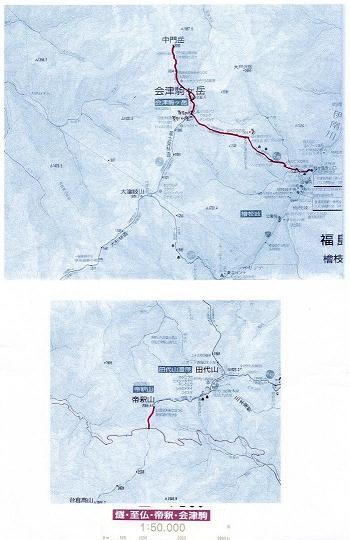

昭文社の地図の部分コピー |

| 2007.10.3〜4 会津駒ヶ岳、帝釈山登山記録 |

参加者 毎日新聞旅行のツアーメンバー合計19名(男7、女12)、添乗員 福田氏と片柳氏

桧枝岐という地名を始めて耳にしたのは学生時代だった50年ぐらい前である。その頃はもう秘境ではなくなっていたが、交通不便な土地に行って美味い蕎麦を食べた土産話を聞いた。道路が良くなり尾瀬に入るには沼山峠から行くのが楽だと聞いたのは20年ぐらい前だったか。その頃からそのうちにと思っていて時が過ぎた。今回の会津駒は桧枝岐の蕎麦に釣られて登ったといえなくもない。

桧枝岐へのアプローチはこのツアーのように出発地点から車で入るほか、浅草から東武線経由会津鬼怒川線に入る鉄道に乗り会津高原尾瀬口駅で会津バスに乗る方法がある(浅草7:10、会津高原尾瀬口駅10:20−10:50、桧枝岐11:55が一例)。尾瀬の沼山峠へ行く夜行バスで途中下車する方法もあるようだ。

会津駒は森の中の急な登りが終わると現われるなだらかな尾根の一部であり、池塘が点在していた。当日の天候は10日前には晴れの予報だったが直前に曇りに変わり雨の心配もあった。予報は外れたのか、快晴ではなかったが高曇りで、頂上付近からは日差しもあり、燧、至仏、平ヶ岳についていた雲も一瞬とれて、山の形を見ることが出来たのは幸運だった。山を下って桧枝岐の風呂に入り、名物の裁ちそばを食べたがなかなか美味かった。桧枝岐村役場のHPによると、村役場の標高は939M、村では米がとれず、観光が主な仕事のようである。

初日に山の肩までバスで行き、少しの登りで頂上に着いた帝釈山は、雲の中で眺望がなく、山脈の由来になった山にしては平凡な印象だった。

昭文社の地図の部分コピー |

当日朝の藤沢は高曇り。9月末から3日間低気温が続いたが、昨日の午後から少し上がり、戸外の気温は20度だった。

この日は帝釈山に登る予定になっていたので、帝釈山の肩に当たる馬越峠には東から行くのかと思っていたが、バスは東北高速を那須塩原で降り塩原温泉街を通った後、会津田島で昼食休憩をして桧枝岐には入り馬越峠に登った。馬越峠に登る細い林道はすぐ舗装のない砂利道になった。天気は田島の道の駅では日差しがあったが、桧枝岐では曇り、馬越峠では霧がかかっていた。

馬越峠からの登山道は木で作った階段などがありよく整備されていた。50分もかからずに頂上に着いたが、北西に見えるはずの会津駒は雲に隠れて見えず、燧の稜線らしいのが僅かに見えただけだった。

民宿の風呂は小さいのがひとつあるだけなので、村営の駒の湯へ行った。宿泊客は300円の券を民宿で買うのである。村営の風呂はもう少し上に燧の湯があるが、中に飲食する施設はない。下のほうにもアルザ尾瀬の里というのがあるようである。風呂の帰りに歴史民俗資料館を覗いてみた。入場料210円である。猟師、木地師の道具、生活用具が展示されている。桧枝岐歌舞伎の衣装、写真の展示もある。パンフレットにこの村の姓は星、平野、橘が殆どを占めると書いてあった。秘境ではなくなっても立地条件が特殊であることには変わりはない。我々が泊まったすぎのやの姓は星氏であった。

夕食の内容はきのこ、山菜、鍋、鮎、蕎麦などのほかサンショウウオのてんぷらまでついて旅館の食事と変わらない豪華版だった。

馬越峠の登山口 |

帝釈山頂上の標識 |

スイカズラ科オオカメノキの実. |

5時前に朝食用の弁当を持って出発、登山口までバスに乗り、ライトをつけて歩き出す。登山道は木の階段で始まり、急な登りが続いた。5時半ごろ明るくなり始めるが、日の出の方角を見ると朝焼けだった。登りの中間点である水場で朝食になる。弁当は握り具合がちょうど良い大きな握り飯が2個と醤油に漬けたゆで卵、焼いた鮭ほか。民宿の弁当の包装材料は村で統一しているようだが、内容は宿によって違いがある。水場の標高は1660Mぐらいだと思うが、このあたりはまだ木の葉が少し黄色になり始めたばかりである。南方は雲がかかっておらず、水場の先も続く急登の途中で日光白根の頭が見えた。木を渡した上を歩くようになると登山道は緩やかになり駒ノ池に着く。この辺りから紅葉が見られようになった。池にはガスがかかり、北方は雲に隠れて黄葉の先の山頂は見えなかった。

会津駒の頂上を目指して緩やかな草付の道を登っていくとガスが取れ始め日が差してきた。燧はまだ雲に隠れている。会津駒の頂上に着いたころ天気が良くなってきたので全員中門岳(ちゅうもんだけ)の往復をすることになった。会津駒から中門岳への稜線は池塘が点在する緩やかな草付の道で木が渡してある。少し下って僅かに登り返すとやや広い池の前に中門岳(この一帯をいう)の標識があった。ここからは会津駒の平べったい頂上も見える。黄色い草付は高速の沿道に見た収穫期の稲田の色に似ていた。

帰路は会津駒に登らず巻き道を行き頂上直下の巻き道との分岐へ進むうち、燧、至仏、平ヶ岳についていた雲が取れ、全部一度にとは行かなかったが、ひとつづつ雲が取れた姿を見ることが出来た。これに満足して、駒ノ小屋の前で一休みして森の中を下った。木漏れ日が登山口まで差し続けていた。

村営の燧の湯で入浴、近くのまる屋で裁ちそば(手打ち蕎麦の意味)を食べ、往路を逆に進み、渋滞なく東京に戻った。

日の出の方向は朝焼け |

水場の周辺は紅葉していない |

水場の上から日光白根(木の左) |

駒ノ小屋の手前から木を敷いた道始まる |

駒ノ小屋 |

会津駒頂上の標識 |

会津駒頂上のパノラマガイド |

もうすぐ中門岳 |

中門岳にて記念写真 |

会津駒と中門岳の間.北東方向 |

中門岳にて会津駒からの稜線.左は大戸沢岳 |

中門岳の先から.奥が会津駒 |

会津駒の下から.燧.至仏に雲.平が岳. |

駒ノ小屋の下.燧.武尊.至仏.景鶴 |

中門岳から引き返す途中.会津駒ヶ岳 |

会津駒の下から.燧 |

駒ノ小屋の下から至仏 |

会津駒の下から.平が岳 |

駒ノ小屋は近い. |

.駒大池 |

登山口に戻る |